■謝肉祭

ヨーロッパ各地で毎年行われるカーニバルは、謝肉祭と訳される事が多い。これは、キリスト教の春の重要な行事である復活祭(イースター)と関連がある。復活祭の前には、その準備期間といえる「四旬節」が暦を飾る。期間は40日間に及び、キリストの教えによってこの間は日曜日を除いて肉を食べる事が禁止されてしまう。肉好きの人にとっては、憂うべき期間という事になる…。そんな憂鬱な気分を味わう四旬節の前に、肉を食べる事に感謝し、酒を飲んで楽しんで大騒ぎをしよう!と生まれたのがカーニバルであり、イコール謝肉祭という事になったそうです。

こうして世界各地で催される謝肉祭ですが、南ドイツの山岳地帯の謝肉祭はやや色合いを異にしていて、キリストの教えとは一線を画し、農耕と牧畜生活を営んで来た中で育まれた、民間信仰の流れをくむ祭りの性格を有している。ここでの謝肉祭は、総称して「ファスナハト」と呼ばれている…。

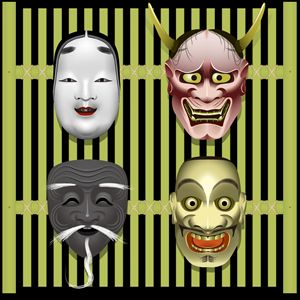

一般的なカーニバルと比較すると、「ファスナハト」は呪術的な要素が強い!都市によって内容は微妙に異なるものの、いずれの街でも悪魔や魔女、異様な動物等の仮面をかぶり、街を練り歩く光景にぶつかる点では共通している。まるで、仮面行列が催されているか?のような趣がある…。

一般的なカーニバルと比較すると、「ファスナハト」は呪術的な要素が強い!都市によって内容は微妙に異なるものの、いずれの街でも悪魔や魔女、異様な動物等の仮面をかぶり、街を練り歩く光景にぶつかる点では共通している。まるで、仮面行列が催されているか?のような趣がある…。 中世の名残を今に残す街並みの中、不気味な仮面をかぶった人々が練り歩くさまは、魔術団が儀式を執行しているようにも見える…。

白い羽根をつけて牙を剝き出しにした仮装で跳びはねているかと思うと、死神に扮した男が馬上でおどけた姿を披露する。

その中でも目を引くのが魔女の仮面…。長いかぎ鼻で、異様なまでの大きく見開かれた目の魔女等、バラエティーに富んだ魔女が怪しげな呪文を唱えて行進したり、ほうきを振り回して喝采を浴びたりする…。

実は、キリスト教のカーニバルで魔女が登場するのは、キリスト教がヨーロッパで権力を確立した中世の暗黒時代に、悪魔と契約する邪悪な存在として魔女狩りを行った事に由来している。バール地方のフィーリンゲンという街のファスナハトでは、魔女を裁判にかけた後で首を切り落とし、首と胴体を焼き払う処刑を模倣して、カーニバルは終焉を迎える。

実は、キリスト教のカーニバルで魔女が登場するのは、キリスト教がヨーロッパで権力を確立した中世の暗黒時代に、悪魔と契約する邪悪な存在として魔女狩りを行った事に由来している。バール地方のフィーリンゲンという街のファスナハトでは、魔女を裁判にかけた後で首を切り落とし、首と胴体を焼き払う処刑を模倣して、カーニバルは終焉を迎える。 が、たいていの地域のファスナハトの場合、魔女は悪のシンボルである一方で、人々に取り憑いて魔を追い払ってくれる善の一面ももっていると考えられて来た。従って、どこかユーモラスな面持ちの魔女の仮面も多い…。