■菜の花の連想

正岡子規の句に「菜の花や 小学校の 昼餉どき」というのがある。 中学校の国語の教科書に載っていた。わたしはこの句のイメージについて、

「小学校の向こうには青い海が見えるところのような気がする。学校の周りには黄色の菜の花が一杯の畑がある。学校はちょうどお昼どきで、子供たちはお弁当を食べて静かでいるか、或いは食べ終わって元気に校庭を遊びまわっているか。菜の花と青い海と小学校と子供たち。何かのどかな光景が思い浮かぶ。」と感想を書いた記憶がある。

わたしにとって、子規はそれからしばらくは遠い存在だったが、再会したのは「坂の上の雲」を読むようになってからだ。ここでは、秋山好古、真之兄弟と共に子規が小説の主人公になっていた。この小説により、子規の生い立ちや「末は博士か大臣か」を目指して伊予松山から東京に旅立った経緯なども知った。

真之と共に学んだ大学予備門(東京大学の前身)では、文学や哲学などで身を立てようとも考えた。

が、文学というか初めは英語の才の違いを見せ付けられたのは、東京府立一中から来た山田武太郎(後の山田美妙)であった。子規から見ると桁外れた英語の才能があった。彼は創作に専念するために中途退学して、尾崎紅葉と共に硯友社を起こし、早熟の才らしくいくつもの小説を発表して、やがて言文一致運動を起こして世間の注目を浴びる。このような才子から見れば、当時の子規は田舎の青年で諸事鈍重であった。

子規は一時哲学に熱中したことがあったが、これを諦めるについては、以下のようなエピソードがある。

「天然居士」という人物がいる。子規と同級の夏目漱石が後年「吾輩は猫である」を書いたとき、作中でそういうあだ名で登場する。本名は米山保三郎で、子規と予備門の同級生である。とにかく米山は天性、頭から爪の先まで哲学をやるために生まれてきたような男で、子規は下宿で話していて圧倒される。

「君は審美学(後の美学)という哲学の一分野があるのを知っているか」

子規は知らなかった。米山によると審美学とは、絵画や詩歌などの芸術を哲学的に究明していく学問だそうだ。

「俳句をやるならハルトマンの審美学を読みたまえ」ときた。

後に、パリに居る叔父の加藤恒忠に頼んで、このハルトマンの審美学の本を送ってもらった。ドイツ語で書かれていて、友達に翻訳を頼みながら読み始めたが、ついに根が続かずあきらめた。子規は哲学志望もこれで諦めた。

こうゆう経過をたどって、子規は俳句の研究に入っていくことになった。彼は見事にこの分野での一流になった。このくだりは次の機会に譲りたい。

菜の花というと、「おぼろ月夜」の唱歌が懐かしい。

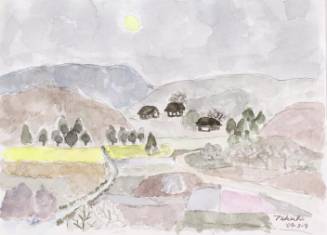

見わたす山の端 かすみふかし

春風そよふく 空を見れば

夕月かかりて においあわし

里わの火影(ほかげ)も 森の色も

田中の小路を たどる人も

蛙(かわず)のなくねも 鐘の音も

さながら霞める おぼろ月夜

詩は一番、二番とも脚韻(リズムを

作って響きの心地よさや美しさを作り出す)を踏み、各行4+4+3+3音で構成されている。特に二番の「も」音の繰り返しが音楽的である。

この詩を口ずさむと、何とも柔らかい日本語の優しさに心和む。

「においあわし」は、この場合香りのことではなく、風景が霞んでいるような様を形容している言葉だそうだ。

かつて秋山真之は、「日本の風景は、水、水蒸気が作る景色である」と云ったことがある。

雪解け水がほとばしり、早蕨の萌え出る景色も、霖雨に煙る森の景色も、雪が木々に凍りついて白く輝く樹氷もみな水が背景となっている。

確かに日本人が好む霞やもや、霧などの現象は水蒸気の成せる技である。寒い冬の朝に見られる水面から湯気のように立つけあらしや極寒の地で空気中の凍った水分が陽に輝くダイヤモンドダストも水分が作る景色である。おぼろ月夜で表現される霞んだ景色、光や音までがそのおかげで柔らかく表現される情景は、水蒸気が多く、もやっている状態なのだろう。

東海道線の小田原の手前に二宮駅があり、その駅前から登っていった丘が、吾妻山(あずまやま)公園である。標高136mとちょっとした丘で、登るには初めの急登の階段から20分くらいで山頂に至る。ここからの眺めが秀逸である。

山頂は傾斜の緩やかな芝生の斜面を成している。相模の海や小田原の町も望める。晴れていると小田原の向こう、箱根の山々の後ろに富士山も望める。振り返ると大山や丹沢の峰峰がある。丘の海側の斜面には、冬には菜の花が広く植えられ、1月になると黄色の花が一面に咲いて鮮やかな色合いになる。この丘に立つと、その風景の広がり感や青い海原、雪をつけた富士や丹沢の峰々の景色に心和む思いがした。丘の上に公園の由来とかつて万葉の時代にこの地に住んだ人の歌が刻まれている。

万葉の歌

相模路(さがむぢ)の 余綾(よろき)の浜の 真砂(まなご)なす

児らは愛(かな)しく 思(おも)はるるかも(巻14-3372)

【大意】相模路の余綾の浜の真砂が美しいように、あの子のことが可愛いく思われる。

万葉人の時代から、この丘は風光明媚なところ

だったに違いない。いつの時代も人々は、このような伸び伸びした広がり感のある景色が好きで、そんな場所に住みたいと考えてきたのだろう。

だったに違いない。いつの時代も人々は、このような伸び伸びした広がり感のある景色が好きで、そんな場所に住みたいと考えてきたのだろう。 伊達に住んでみて、この地も付近の丘に登ると、眼の前に青い噴火湾があり、周辺には有珠山や紋別岳、場所によっては富士のような羊蹄山も眺められる。海や山の景色が美しいという点では吾妻山公園と似ているところもある。

寒い冬になると、「冬来たりなば 春遠からじ」という言葉を唱えて、春を想い、菜の花のことなどを思い出すのだろう。

(2012-1-3記)