■小幌海岸~ベベシレト海岸

10月24日に宇井先生、火山マイスターの方々と豊浦の小幌海岸やベベシレト海岸を巡る勉強会に参加する。

小幌海岸は、鉄道ファンの垂涎の的である“秘境の駅 小幌駅”から山道をくだること20分の所にある。何故この駅が秘境かというと、ここはJR室蘭線の礼文駅と静狩駅の間の無人駅で、室蘭線の普通列車に乗らなければ来れない駅なのだ。つまり車や歩いては来れない場所なのだ。駅の置かれている場所もすごい。急峻な山あいのトンネルとトンネルの間のわずかに抜けた場所にある。日に数本の普通列車で行き来するしかない場所なのだ。

今時の日本で、鉄道でしか来れない場所、しかも1日に数本しか列車が止まらない場所に駅があるというのが何ともロマンをかき立てるのだ。

実は豊浦の海岸一帯に林立する岩壁は、300万年前くらいに水中火山の噴火によって生成された岩が多いのである。

水中のどのくらいの深さでマグマが噴出したかにより、水圧のかかり方やマグマの冷やされ方が変わってくる。その状況により岩石の組成が異なる。

今わたしたちが目にする岩を仔細に眺めると、それが出来てきた環境なり出来てくるプロセスを推定することができるそうだ。

その一つの根拠が、今でも水中噴火をしているハワイ沖で、水中深くにもぐり、マグマが海水に触れて吹き出てきた時に、粉状になったりかけら状になったりする様をビデオ映像に捉えて、その画像を解析することによって岩石生成のプロセスを推定することができる。

実験室では、なかなか再現実験できないような事象だが、地球には現在でも“水中火山”の実物が活動している場所があり、そこを仔細に観察すると太古の活動の痕跡を理解する手立てが見えてくる。

小幌海岸には、太古に波の浸食で出来た洞窟がある。言い伝えでは、江戸時代の1666年に美濃国の僧円空がここを訪れ、五体の仏像を彫ったとのことだ。その内の一体は、現在有珠善光寺の宝物館に安置されている。この仏像の背文に、円空は有珠山に祈願のために登ったことが記されている。有珠山は円空が登ったこの年からわずか3年前の、1663年に

7000年くらいの眠りを覚まして、大爆発を起こしている。わずか3年後の有珠山であるから、まだまだ噴火の跡が生々しく、山は火山灰に覆われ、緑の回復はほとんどなかったであろう。

小幌海岸で2時間ほどを過ごし、わたしたちは数少ない次の礼文行きの列車に乗るために、山道を登り小幌駅を目指した。山道はちょうど紅葉の季節で、色づいた葉の下に海岸の少し緑色を帯びた青い海が望めた。

礼文キャンプ場では、板状の直立した岩脈の生成について、現物を見ながら学んだ。

礼文華海岸の文学碑公園のところに駐車して、砂浜を歩き回って付近の岩をそばで見ながら、いろいろ教えていただいた。

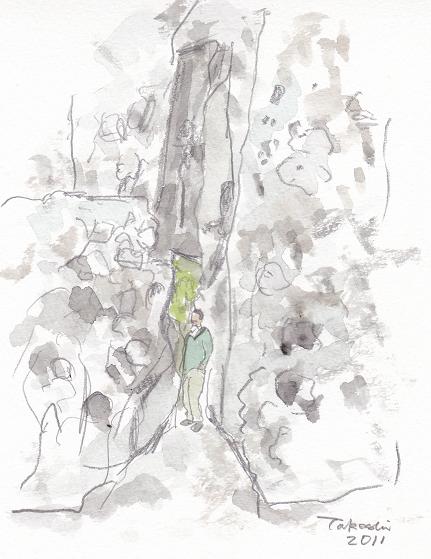

この海岸の東側に高い岩壁がある。ちょうどロッククライミングの練習に格好な岩で、現にここで練習する人を宇井先生は見たことがあるそうだ。写真に収めるのに、ちょうど人物が岩の大きさの比較対照によい具合だったそうだ。かっての縄文海進の時代に下部は波で洗われて、波食棚、波食窪ができたり、その上部には鳥が穿ったと思われる巣穴が多数見受けられた。

実はこの岩のそばに行った時に、みんなで面白いことを発見した。

この岩を正面から見ていたときにはまったく分からなかったが、この岩の側面には、人一人がやっと通れるくらいの隙間、トンネルがあったのだ。脇に回りこまないと見えないのだ。子供たちをここに連れてきたら、先ずこんなゲームが考えられる。

子供たちを岩の正面に並ばせて、岩の説明をしている。その時に、おじさんの一人は、岩の左側の窪みに進み、トンネルに入って、岩の右側の海岸に出てくる。

子供たちが、「何だ!」と思って、おじさんが消えた窪みのところに駆けて行くのが目に見えてくる。そこで子供たちは“手品の種明かし”を目の当たりに見つけるだろう。一枚岩と思われた大きな岩の真中にトンネルがあるなんて!

長い間の波の浸食作用でできたものだろうか?子供たちにも、長い年月をかけて自然が作った造形の実感が湧く場所ではないだろうか?

最後に豊浦駅の近くにあるベベシレト海岸に下りた。

海岸への降り口は、一般のお宅の敷地の一部を通過するので、顔を合わせたら、一言ご挨拶を忘れずに。

山道を下って海岸に降り立つと、まったく目新しい風景が広がる。

黄色、肌色、茶色系の異形の塔のような岩が連なっている。まったく今まで見ていた岩壁、岩塔とは違う色合いなのだ。今まではグレー系の色合いのものが多かったが、ここの岩はもっと白っぽいのだ。色合いは異なるが、これも火山活動が作った岩の塔なのだそうだ。

マグマが熱水の間を抜けてくる時に、このような色合いの岩石が出来て来るそうだ。“温泉の化石”とも云うべき岩である。例えを出せば、登別温泉の地獄谷は、黄色っぽい色合いの風景が広がっているが、あそこは正に火山活動が進行中のところだそうだ。

宇井先生によれば、ベベシレト海岸に見られる地層の上部では、大昔温泉が湧き出ていたに違いない、とのことだ。ちょっと前までは、温度の低い鉱泉がこの海岸に湧いて、鉱泉に入るための小屋の跡が、崩れて残っていた。

豊浦の駅の近くのベベシレト海岸、カムイチャシや文学碑公園のある礼文華海岸、また小幌海岸の辺りは、山が海に迫り、断崖や塔のような直立する奇岩が多く特徴ある景観を作っている。数百万年前に、海底火山が溶岩や火山灰を海底から噴出して、やがて海底が持ち上がり、海岸線が作られていった。そのような活動の痕跡を今でもわたしたちは、海岸の風景の中に見ることが出来る。

地球は誕生してから46億年。北海道は2500万年前までは、西部と東部の陸地が離れていたがユーラシアプレートに対して北米プレート(オホーツクマイクロプレートという説もある)が衝突して乗り上げ日高山脈を作った。アポイジオパーク付近で上部マントルのカンラン岩が地表に見られるのはそのためである。そして300万年前辺りから噴火湾近辺での火山活動が活発になり、現在のこの辺りの海岸線の基が作られていった。何とも長い地球の営みである。

それに比べて、人間の歩みは、縄文人の痕跡をから分かることは、2500年前くらいに小幌洞窟で生活したらしい貝塚の跡が発見された。円空が小幌洞窟で仏像を彫ったのは、350年前である。人の一生は頑張って100年くらいである。

地球の営みの時間軸と人間の営みの時間軸はかくもかけ離れてはいる。が、一方でわれわれはこの地球の表面で営み続けていく宿命を持つ。

どこかで、地球の営みを理解しながら、この上で生き続けていく術を身につけていくしかないだろう。

(2011-10-27記)