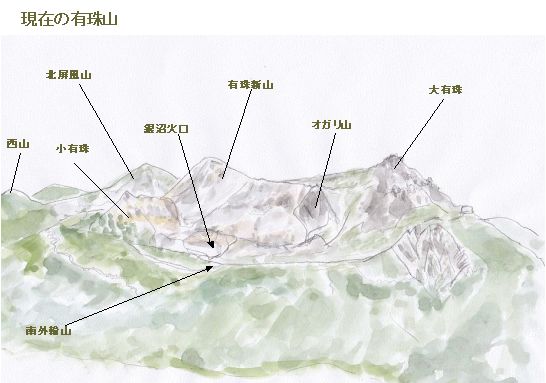

■有珠山 変わる山の姿

現在の有珠山である。南側、海側の上空からの有珠山の姿である。

1977年の山頂噴火や地殻変動で大きく山容を変えた。

大有珠の溶岩ドームは崩れ落ち、小有珠は沈降し、有珠新山が新たに大きく隆起した。

以前、憩いの場であった銀沼と云われる沼周辺が火口となって爆発を繰り返して、現在も茶色の火口跡となって火山の姿を残している。

オガリ山と云われた火口原の小山は、断層に引き裂かれて、半分は有珠新山の崖に持っていかれた。

いま、南外輪山までの登山は可能で、ここに登ると、有珠新山の崖が目の前に大きく立ちはだかっている。

火口原は、未だに茶色の噴火跡を示す火山灰の色合いが濃いが、例えば小有珠の麓には木々の緑が回復して濃くなってきている。

わたしは、4年前にこの地に引っ越してきた者だから、現在のこの有珠山の姿しか知らない。ここに住んでみて、周りの方々との交わりで、昔の有珠山のことや1977年の噴火の話などを聞くこともあった。

特に皆さんがおっしゃっていることは、1977年の噴火以前の有珠山の火口原は、銀沼やその周辺の放牧地など緑豊かな所だったということだ。子供の頃は、遠足や家族でのハイキングなどで、この銀沼のほとりまで出かけたことがあったという話だ。

有珠山は、約7000年くらい眠っていた火山活動を江戸時代の1663年から再び開始して、それ以後数十年ごとに噴火、地殻変動を繰り返して来ている火山である。

1663年の山頂噴火は激しいもので、降灰は遠く十勝平野まで達した。小有珠の溶岩ドームは、1769年もしくは古文書記録にない17世紀末の噴火でできた可能性がある。

1822年の同じく山頂噴火では、火砕流が発生して、南西山麓の集落が被災して103名の犠牲者が出た。この時、火口原ではオガリ山が出現した。

江戸時代の後半、1853年の山頂噴火では、大有珠の溶岩ドームが出現している。

余談になるが、この翌年の1854年に、若き日の榎本武揚が、北地巡察の一行として、噴火湾の虻田集落を訪れている。

前年のペリー艦隊の初来日の後、ロシアもプチャーチン提督を送り、日本に開港を迫ってきた。ロシアの南下の欲望は強く、アムール川の先にある樺太、蝦夷地を伺う野心が強まってきていた。

幕府は、目付け堀利熙(ほり としひろ)に、北地の実情調査を命じ、その小者として榎本武揚は、江戸との往復を含めると約7ヶ月の旅に加わった。一行は、松前を振り出しに、日本海側、樺太の南半分、オホーツク海側、知床半島を回り太平洋側に出て、北海道の外周に沿って噴火湾に入った。室蘭、虻田、長万部、鷲の木の港に寄っている。

武揚は、当時17歳の多感な頃であったが、虻田の辺りから噴煙の上がる有珠山、前年に出現した大有珠のドームを眺めたことだろう。

話は、火口原に戻る。

以後、1977年の山頂噴火が起こるまでの間、約120年間は、山頂火口原においては、噴火活動はなかったので、山頂付近は比較的長い間、平穏な時間が過ぎ、植生の回復も進んだものと思われる。

但し、この間にも、有珠山は、1910年に北側山麓を中心とする噴火、1943年~45年にかけては、東側山麓での噴火が起こり昭和新山が誕生している。これらの噴火活動で、近くにある山頂火口原にも当然降灰などの被害が及んだことはあるだろう。そのために樹木がどれほどの被害を受けたのかの詳細が分からないが、それらのことも含めて約120年の回復期間に、火口原ではかなり植生が戻っただろうことが想像できる。

こうして見ると、1977年の噴火以前の火口原は、緑豊かになって、沼のほとりでは、牛が放牧されて天上の楽園といった趣があったのだろう。

荒々しい火山の爆発で、一旦は茶色や灰色の世界に変わってしまった場所も、100年くらいの年月が経つと、自然は徐々にその植生を回復してきて緑成す森を作ってしまう。人の一生の時間感覚では、遅々とした歩みかもしれないが、自然界には、確実に緑豊かな世界に戻していくプログラムが内包されている。

今の有珠山の火口原は、まだ噴火の跡が大いに感じられる世界であるが、後数十年もすると、もっと豊かな緑が広がる場所に変わっていくに違いない。

それは、例えば噴火から100年を経た明治新山が、木々で覆われるりっぱな森に戻ってきていることでも伺い知ることができる。

先日、ご近所の方々との飲み会があり、話をしていると、伊達で生まれて育った方が、

「わたしの子供の頃は、銀沼に行くと、オニヤンマが飛んでいたよ。」

と、おっしゃっていた。昔、オニヤンマ、ギンヤンマは男の子の憧れだった。

きっと、水のきれいな沼だったのだろう。

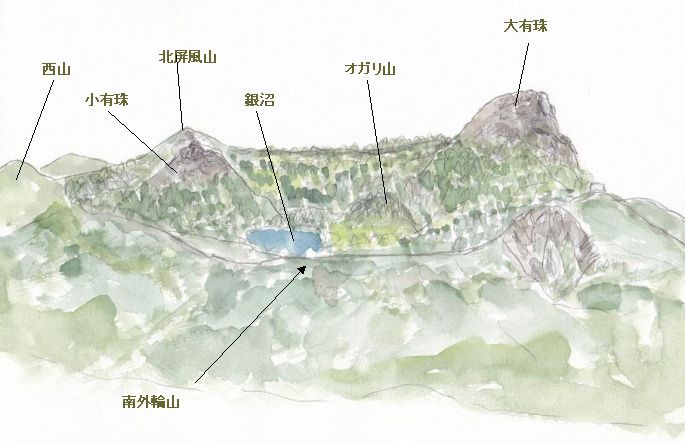

◆1977年噴火以前の有珠山(想像図)について

・火口原には、銀沼があった

・銀沼の周りには、牧場があった(きれいな場所だった)

・火口原のオガリ山というのは、山らしい形をしていた

・小有珠は、現在より高かった

・大有珠は、尖った形をしていた(この方向からは誤りのようだ)

・大有珠や小有珠、オガリ山には、かなり樹木が繁っていた

・火口原は、南側から北側に広がっていた

・きっと植生は、かなり回復して緑が多かっただろう

など、昔の写真や人から聞いた話や、想像の部分などを入れて、現在の絵との差異を表したもので、詳細に見ると修正すべき箇所が多いかと思われます。

今後、いろいろと教えていただき、修正をかけたいと思います。

*前段でコメントをいただき、図の修正を、また小有珠の出現についての修正を加えました。(2011-7-27)林道抹消(2011-7-28)

(2011-8-1記)