ユルユルの伊勢うどんを食べてから、近くのバス停からバスに乗って10分くらい。観光客で満員になったバスは伊勢神宮内宮(皇大神宮)に到着した。内宮は天照大神を祀っている。

11月の平日だというのに、内宮はかなりの数の参拝客で賑わっていた。

ただ、様子が違うのは、いつか行った明治神宮とは違って外国人らしい姿をほとんどみかけないことだった。出雲大社でもそうだったが、他観光地とちょっと訪れにくいところにあるということもあるのか、こうした神社にわざわざ旅程を割かないのかなと思う。まあ京都で十分だろうな。しかし一方で熊野古道とかは外国人だらけだという話を聞いた。

さて、内宮(皇大神宮)は右側通行で参拝をする。

知っての通り、伊勢神宮には20年に一度の式年遷宮という慣わしがある。

なぜ20年なのか?建物の劣化という観点からすると短すぎると疑問だった。何百年と建っている木造建造物は日本にいくらでもあるからだ。

調べてみると、建物の劣化や、いつも神様を新しく迎えるという意味もあるが、どうも技術・文化・精神を継承することが目的らしい。若い宮大工がベテランになってまた継承するというタイミングには20年がちょうどいいということなのだ。

この式年遷宮は持統天皇(690年)から1300年以上も!続けられてきたという。

途中、応仁の乱後、戦乱期に120年ほど中断されてきたとはいえ、すごいことだ。建て直しの資金も毎回550億円はかかるという。もちろん遷宮が近くなるとに全国からたくさんの寄付金が集まるし、各神社にも目標寄付金が割り当てられてはいる。それにしてもそれだけ長い間続けてこれたというのは信じ難いことである。

帰り際に日本語学校の生徒たちが大挙して宇治橋を渡ってきた。日本の心に触れるには神社の世界に浸るのが一番だからだろう。日本にいる以上、日本を好きになってから帰国してほしいなと思った。

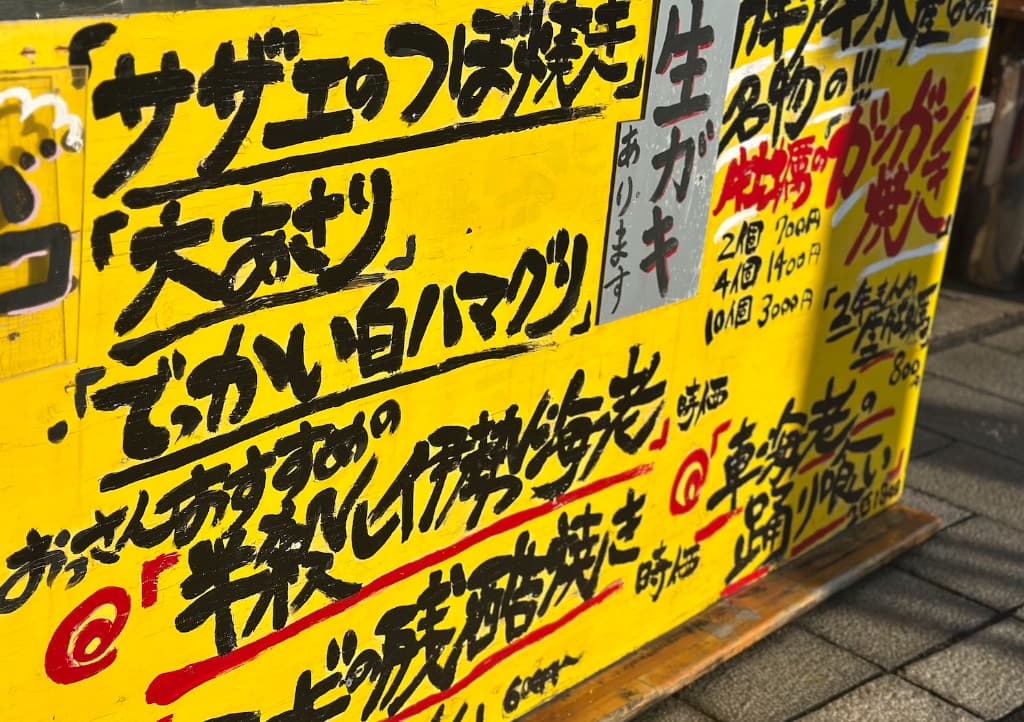

お参りを済ませてからすぐ横にある「おはらい町」を歩く。

このおはらい町は江戸時代はお祓いや神楽をする下級神官の家が立ち並んで年間数百万人が訪れていたが、1970年代頃から車社会になると立ち寄る人が減り、一時は20万人くらいまでになってしまった。これを創業300年以上の「赤福」という会社の会長が140億円もかけて街並みを江戸時代風に整備し、おかげ横丁も1993年に開丁させ、見事に町を復活させたとのこと。今回もたくさんの人が訪れて賑わっている様子がみてとれた。

うーん・・・本当に電柱や電線がない風景は美しいなあ・・・

赤福すごい。

さて、いよいよ今夜はマー坊のお店だ。

\ この記事をシェアする /

コメントはまだありません。

コメントを書く