6月の初めに、ロサンゼルスに住む女房の従弟がメールを送って来た。

メールのタイトルは「面白そうな展示会」とあった。

てっきりアメリカで行われる展示会の話だと思ったら、なんと東京で開催される展示会の紹介だった。

まさかアメリカから東京の展示会を紹介されるとは、全く思ってもいなかった。

早速、ネットで調べてみたら、とても面白そうだった。

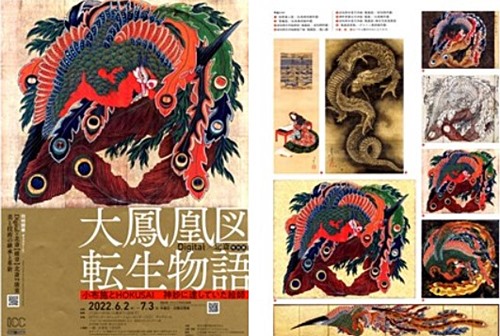

「大鳳凰図 転生物語」のパンフレット

「大鳳凰図 転生物語」のパンフレット場所は新宿からすぐの初台の「東京オペラシティ」内の、ICC(インターコミュニティ・センター)という場所だった。すぐにチケットを申し込んだら、一般は1500円のところを「65歳以上は無料」ということだった。私は色々な場面で高齢者を優遇し過ぎのように感じているが、それはそれでありがたい。

ICCという組織はNTT東日本の運営する文化施設で、1990年に電話事業100周年を迎えた記念に作られたそうだ。大企業は余裕があって羨ましいが、お陰でその恩恵を私が受けている。

会場に入ると正面に「大鳳凰図」がある。

会場に入ると正面に「大鳳凰図」がある。4階にあるICC会場では、もう入場を待つ人達が並んでいた。

みんな65歳以上の高齢者のようなので、入場料が無料の人ばかりに感じる。そういう私も入場無料である。

11時の会場と同時に入場したのは15人くらいで、検温後、スマホの予約画面を見せて、5階の会場に向かう。

会場に入ると、目の前に飾られた大きな鳳凰図が目に入る。

これは長野県小布施町の岩松院本堂に実在する葛飾北斎の描いた天井絵で、これを3年もかけて精密デジタル化したものである。

映像で私達は「岩松院本堂」の中にいる。

映像で私達は「岩松院本堂」の中にいる。北斎と言えば「浮世絵」と私は思っていたが、75歳以降は「画狂老人卍」を名乗り、肉筆画を描くようになった。説明書きなど読んでいたら、係員から次の部屋へと案内された。

そこでは動画で長野県小布施町の「岩松院」と北斎の紹介がある。

北斎は生涯に4つの「大鳳凰図」を描いたそうだが、その代表作が岩松院の天井絵である。

目まぐるしく映像が切り替わる(左は見学者)

目まぐるしく映像が切り替わる(左は見学者)次の部屋では私は映像で岩松院の中にいて、3Dシアターで北斎が目指したであろう大鳳凰図の詳細を知る。ここが今回の展示のハイライトである。天井には既に「大鳳凰図」が描かれている。

映写が始まると、前面、左右、足元に映像が現れて、岩松院での季節、時間の経過による天井絵の変化を味わえる。

大鳳凰図は余白の部分は地肌のままであるが、画面は北斎の目指したものをデジタルで表現する。

北斎は計画では金箔を大量に使って鳳凰図を完成させたかったようだが、それもその時に起きた天災と飢饉で出来なかったことを知るようになっている。

天井絵の細部を拡大して見せてくれる。

天井絵の細部を拡大して見せてくれる。映像を見せられて圧倒されたままに、その後は順路に沿って、北斎の「富嶽三十六景」をデジタル化した絵を見る。北斎の他に歌川広重の浮世絵もあるし、洋画もあった。

見学者が手を左右に動かすと、デジタル技術を使って絵の中の女性のスカートが揺れるような仕掛けもあった。

また「大鳳凰図」の3枚の中からメニューで選ぶと、その絵が画面に現れるものもあった。

これは非接触のボタンで、選んだ絵に手を近付けるだけでスイッチが入る。

エレベーターの押しボタンなどにも採用されているようだが、技術がドンドン進歩しているのを感じた。

宙に浮いた非接触型ボタンで映像を選ぶ。

宙に浮いた非接触型ボタンで映像を選ぶ。今回の展示で北斎の「富嶽三十六景」の他に歌川広重の「東海道五十三次」もデジタル化されて展示されている。この時代は2人の浮世絵の影響で、今で言う「ツーリズム」が爆発的な人気を博した。

それにあやかったのが十返舎一九の「東海道中膝栗毛」で、彼の墓は私の住むマンションの隣の東陽院にある。

この素晴らしい展示を見て、今回ほど「無料で申し訳ない」と思ったことはない。

時間が取れるなら、もう一度、ゆっくりと見に来たいと思っている。

浮世絵の拡大はレンズで。

浮世絵の拡大はレンズで。(おまけの話)

初台での予定時間まではまだかなり時間があるので、ブラブラと歩いて行った。

新宿西口からオフィス街に向かう右側に、「新宿の目」という奇抜なアートがある。

私の現役時代に住友ビルに取引先があったので、いつもこの「新宿の目」の前を歩いて行った。

悪いこともしていないのに、この大きな目で見られると、なんだか反省させられるような気がしたものである。

新宿西口の「新宿の目」

新宿西口の「新宿の目」更に進んで東京都庁の先を左に曲がる。

都庁の展望台の「ストリートピアノ」の演奏を見るのが好きなのだが、いまはコロナワクチンの接種会場となっていて閉鎖となっているのが残念だ。

都庁の裏手に「宇宙からのメッセージ」という、黒い石を平らに加工したアートがある。

凡人の私には「どんなメッセージ」なのかは理解できない。

東京都庁には38点のパブリックアートがあるそうなので、その内に全てを写真に収めてみようと思っている。

東京都庁のアート「宇宙からのメッセージ」

東京都庁のアート「宇宙からのメッセージ」新宿から初台までは、以前より遠く感じた。

車ならすぐに着いてしまうので、「歩きでも大したことはない」と思ったのが大きな間違いだった。

汗をかきかき「オペラシティ」にやって来た。

「大鳳凰図」の企画展は4階なので、エスカレーターで上って行った。

3階に着いたら、広いロビーのような空間に真っ黒な人が立っているのが見えた。

近付いていったら、これは「Singing man」というアートだった。アートは心が休まるが、理解するのは難しい。

「オペラシティ」にあるアート「Singing man」

「オペラシティ」にあるアート「Singing man」

\ この記事をシェアする /

コメントはまだありません。

コメントを書く