こんにちは☼

昨日は

二十四節気(にじゅうしせっき)の最後、

「大寒」❄️で、冬の最も寒い時期に当たる頃。

だけど、暖かな一日でしたよね。

二十四節気とは陰暦でいう季節の区分。

一年を春夏秋冬の4つの季節に分け、

それを更に6つに分けて、

季節を表わす名前を付けたものなんです。

大寒の前の「小寒(しょうかん)」は

寒の入りと言われ、

厳しい寒さが始まる頃、とされています。

そして「大寒」の期間は

1月20日から、

「立春(りっしゅん)」の前日である

2月2日の節分までを言います。

陰陽太極図でも分かるように、

「陽」の気が増えてきて、

春に近づいているのが分かりますね。

暖かいと言ってもまだ1月。

春に向かい、春に備えて、

気力や体力を温存しておくのが大事です。☝️

薬膳では

春になって体調良く過ごす為には、

冬の今こそ、

体を整えておく事が必要と考えます。

食べ物もそうですが、

直ぐ出来る事は、体から熱を奪わない事。

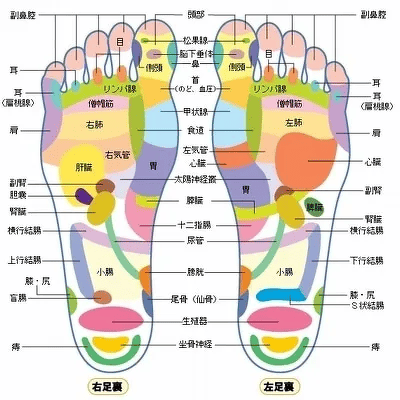

体が冷えると、表面だけでなく

内臓も冷えて気血の巡りが悪くなります。←不調の原因

特に、

寒さを嫌う「腎」の働きが弱くなりがち。

(←「腎臓」そのものではないです)

これは、

体を温める働きをする「腎」が冷えると膀胱も冷える

↓

冷えで尿をためる膀胱の機能も低下しトイレの回数が増える

↓

それでも腎や膀胱が頑張って働く💦ので弱る

腎はホルモンの分泌中心に、成長・老化など、

人体のエネルギーの源としての働きに関わっている、

と考えられているので、腎が弱ると、

気力・体力も消耗して免疫力や抵抗力が弱ります。🙀

それで、冬には

「腎」を補ってあげる食材が良い、という訳です。

例えば、

黒ごま、黒糖、黒豆、黒米、

海藻類、黒きくらげ、ヒジキなどの「黒い食材」。

生姜、人参、にんにく、にら、

ねぎ、かぼちゃなどの「体を温める食材」。

あさり、イカ、いわし、たら、ほたて、

しじみ、なまこ、海藻などの「鹹味(かんみ)のある食材」。

※鹹味は塩辛いものなので摂り過ぎ注意☢️

だから、昔からの漬物は、

鹹味で冬の食材として理に適っているんだね。

生野菜よりも、根菜類の煮物や

葉野菜の温野菜が体を温め、体の熱を逃がしません。

長くなりましたが、(;^ω^)

重ね着などの工夫をしながら、

暖かい環境でお過ごし下さいませ~。

この記事が気に入ってくれたら

最後にいいね!で応援してね!

\ この記事をシェアする /

コメントはまだありません。

コメントを書く