1月からNHKの日曜日夜の放送の、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺」が始まった。私は今までも大河ドラマは見ていない。

毎週見るのは面倒だし、話がなかなか進まないので気短かの私には合わないのである。

ところがこの話の舞台に中央区が登場するとあって、中央区は色々な企画をしているようだ。女房も「面白いから、見なさいよ!」と言うので、2回目を見た。

しかし年を取って耳が遠くなったこともあるし、俳優の言葉がハッキリとは聞き取れない。・・・というわけで、私は愛宕山の上にある「NHK放送博物館」に行って来た。

「NHK放送博物館」の入口

まだ元気な時は愛宕神社の「出世の石段」を歩いて登って行ったが、もう今は怖いので神社より先にあるエレベーターに乗る。現在はNHK放送博物館では「べらぼう」の特別企画をしていて、1階と4階に展示がある。

ドラマの舞台は台東区と中央区で、両区とも蔦屋重三郎(1750~97)と江戸文化について知って欲しいと、ゆかりの地はPRに力を入れている。

これから1年を掛けてドラマは進むが、私は面倒だし1年も待てないので本を読むことにした。

粗筋は次のようである。『江戸の出版王とも呼ばれる蔦重は、江戸郊外の新吉原で生まれた。22歳のときに吉原大門前で書店「耕書堂」を始め、貸本業から書籍編集・出版業に乗り出す。大田南畝や山東京伝ら文化人と交流を深め、喜多川歌麿や東洲斎写楽といった浮世絵師を世に送り出した』。

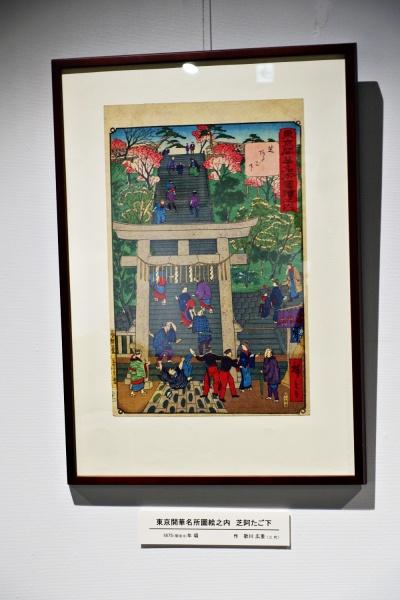

1階から2階への階段の踊り場にある展示品

NHK放送博物館に来るのは、今回で4回目くらいかもしれない。

展示が少しずつ入れ替わるので新しい発見もあるし、テレビの歴史などを見ると懐かしくなる。「愛宕山版画展」という部屋があった。

そこには多くの浮世絵が飾られていて、愛宕山が昔から愛されていたのが分かる。

評判の「出世の石段」も描かれているし、昔は今のように障害物が無かったので愛宕山からは海が見えていた。愛宕山の高さは25.7メートルであるが、花見などで大勢の江戸庶民が遊びに来たようだ。自然の山としては、東京23区内で一番高い山である。

版画の「愛宕山」

博物館は1階から4階まであり、色々な経験が出来る。

私はパネル表示や文字説明は面倒だし、何度も来ているのでパスをする。

放送開始当初の白黒画面も懐かしい。昔のラジオや、初期のテレビなども展示してある。

昔のテレビは画面の前に扉があった。無い場合は、厚手のカーテンのようなものがあったのを覚えている。カメラや撮影機材も大きくゴツイ。そんな歴史の続きでいまがある。

昔の放送を流している部屋

我が家にテレビが来たのは、割合に早く私が中学生の頃だったと思う。

オヤジが新しもの好きのせいでもあった。

おぼろげに覚えているのだが、テレビのメーカーは「Sharp」だったような気がする。

プロレスが大流行りの時代で、プロレス放送のある日は縁側のガラス戸を外し、近所の人達も庭から見ていた。駅前には街頭テレビがあった時代である。

テレビが家庭に入った時代の典型的な部屋

実際の放送もどきを体験できる部屋もある。

背景が緑の場所に立ち緑の毛布を渡されて、それで腰のあたりを覆うと腰が消えてしまう。天気予報の場所では棒の先に丸い球の付いたものを渡されて、それで画面をさすと気象予報士になれる。

それを目の前のテレビ画面で見ることが出来る仕掛けになっている。

NHK放送博物館は、けっこう楽しめる。

天気予報をする私

(おまけの話)

NHK放送博物館と地続きで「愛宕神社」がある。

以前は愛宕神社の「出世の石段」から登って行ったが、今回はエレベーターで上まで行った。だからいきなり「出世」である。神社でお参りしてから、下から登ったことにして写真を載せる。

現在はお隣の虎ノ門ヒルズからも、歩道橋で愛宕神社に繋がっているようになった。

この日は平日の午前中だったが、出世の石段を登る人は多い。

ほとんどが観光客のようで、態度から見ると初めて来た人のようだ。

「愛宕神社」入口の赤鳥居

「出世の石段」というものを愛宕神社の公式ページにある、「愛宕神社トリビア」で見てみた。

『時は寛永11年、江戸三代将軍、家光公が将軍家の菩提寺である芝の増上寺にご参詣のお帰りに、愛宕神社の下を通りました。折しも春、愛宕神社には源平の梅が満開、家光公はその梅を目にされ、「誰か馬にてあおの梅を取って参れ」と命ぜられました・・』

『しかしこの愛宕山の石段はとても急勾配。歩いて上り下りするのすら、ちょっと勇気が必要なのに、馬でこの石段を上って梅を取って来ることなど、 とても出来そうにありません。下手をすれば、よくて重症、悪ければ命を落としそう。家臣たちはみな一様に下を向いております・・・』

『家光公はみるみる機嫌が悪くなり、もう少したてば、怒りバクハツという時に、その石段をパカッ、パカッと上り始めた者がおりました。家光公、その者の顔に見覚えがありません。「あの者は誰だ」。近習の臣に知る者はありません。「おそれながら」。「おう」。「あの者は四国丸亀藩の家臣で、曲垣平九郎と申すものでございます」。

「そうか、この太平の世に馬術の稽古怠りなきこと、まことにあっぱれである」。平九郎は見事、山上の梅を手折り、馬にて石段を上り下りし、家光公に梅を献上しました・・・』。

『この故事にちなみ、愛宕神社正面の「男坂」を「出世の石段」と呼び、毎日多くの方が、この男坂の出世の石段を登って神社にお参りにみえております』。

「出世の石段」を横から見る

下から石段を見ていると、次々と登って行く人たちがいるのが見える。

坂の途中の横から見ると、その急な勾配がよく分かる。頂上から下を見ると、引き込まれそうな感じがする。私の過去の経験からすると、上りは良いが、下りは怖い。もし転んだら、途中では止まらず下まで行って死ぬだろう。

頂上の神社の左手には枯れそうな「将軍梅」の木があり、それが家光公の所望した梅の木だそうだが、しかし石段の下からでは見えないがなー。

数年前に神社のお祭りで石段を神輿が上るのを見たが、見ている私の方が怖かった。

「出世の石段」を上から見ると怖い

\ この記事をシェアする /

コメントはまだありません。

コメントを書く