ブログ閉鎖中の話題(2017年2月24日)

最近のことだが、「ずっしり、あんこ」という妙な本を読んだ。

本の内容だが、最初から最後まで有名人の「あんこ」に関するエッセイが書かれている。その数、39人で一番目は芥川龍之介である。

当然であるが、グルメの作家「池波正太郎」も神田「竹村」の「栗ぜんざい」の話を書いている。

「ずっしり、あんこ」★★★

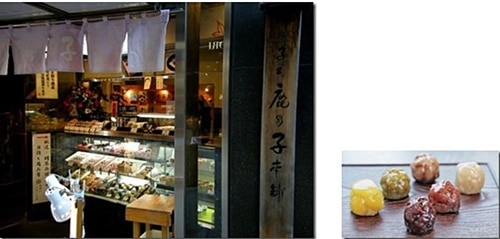

(今回の写真は中央区の老舗和菓子の名店の中から、私の好きな9店を選んだ)

なぜ私が図書館でこんな本を借りたかというと、私は「あんこ」が大好きなのである。落語の演目に「饅頭怖い」というのがあるが、私の場合は「あんこ怖い」である。「餡(あん)」に付いてはいつも不思議に思っていることがある。

それは関東と関西で同じものなのに、呼び方が違うのである。「汁粉」と「ぜんざい」である。

最中の「空也」(銀座)

この本にも登場するが、関東では汁があると「おしるこ」で、粒あんを使っているのは「田舎汁粉」とか「小倉汁粉」で、こし餡を使っているのは「御膳汁粉」である。汁気が無ければ「ぜんざい」となる。

ところが関西では汁気がある粒あんのものを「ぜんざい」と呼び、こし餡で汁気があるのを「おしるこ」と呼ぶからややこしい。

どら焼き「三笠山」の「文明堂」(日本橋)

以前に大阪の法善寺横丁で「ぜんざい」を注文した時に、「田舎汁粉」が出て来て驚いた。まあ文化の違いとはそんなものだろう。

そもそも「ぜんざい」の発祥の地は出雲だそうで、10月に行われる「神在祭」で振る舞われた「神在餅(じんざいもち)」が出雲弁で訛って京都に伝えられて、それが「ぜんざい」となったのだそうだ。

「豆大福」の「塩瀬総本家」(明石町)

「ずっしり、あんこ」の本の話に戻る。

その中に安藤鶴夫が「たいやき」に付いていい話を書いている。

そのたいやき屋は四谷にある「わかば」である。

今では名店となり行列のできる店となったが、そのキッカケを作ったのが安藤鶴夫である。本によると、『たまたま通り掛かった冴えないたいやき屋で買って食べた「たいやき」が尻尾まであんこが入っていて感動した話』である。

「鹿の子」の「鹿乃子本舗」(銀座)

その店のオヤジに「尻尾まであんこが入っていて、偉い」と褒めたら、「店を始めて1年半になりますが、一生懸命に尻尾まであんこを入れていた甲斐があった」と喜ばれた。

その話を新聞に書いたことからこの店が知られるようになり、今の大繁盛となった。

その後、1個10円だったものを13円に値上げする時には、主人が紋付を着て挨拶に来たそうだ。この話を10ページにわたり書いてある。感動の物語だった。昭和29年頃の話である。

「人形焼き」の「板倉屋」(人形町)

東京には関西に負けず、和菓子の名店がある。

それもそのはずで、その多くが昔に関西からやって来たというルーツを持っている。

最近の私は小さめで甘さ控えめの和菓子が好きになったが、気を付けてみるとみんな以前より一回り小さくなっている。老舗というのは、いつも時代を先取りして努力しているから残っているのだろう。

でも、たまには思いっ切り健康に悪い「あんドーナツ」が食べたくなる。

「羊羹」の虎屋(日本橋)・・・(これはあまり好きじゃない。もっと安物の方が好みだ)

(おまけの話)

大げさに言えば、私の人生で欠かせない食べ物が和菓子「あんもの」である。

若い頃はケーキが好きだったが、年と共に和菓子が好きになって来た。

紅茶にケーキより、緑茶に和菓子の方が良くなった。

「団子」の「茂助だんご」(築地場内市場) 「だんご三兄弟」のモデルとなった店。

有名店はそれなりに美味しいが、町の片隅でジジババだけでやっている小さな店も捨て難い。羊羹と言えば「虎屋」だが、私はあれはくどくてあまり好まない。

好きなのは大福、桜餅、おはぎ、道明寺、団子、柏餅、鹿の子などの生菓子で、練り物はあまり好きではない。これらに共通しているのは「小豆の餡で日持ちしない」である。

「タイ焼き」の「柳家」(人形町)。

最近は「デフレで値段を上げられない」という事情からか、1個の大きさが小さくなった。今までなら1個で満足していたのに、2個食べなければ満足しない大きさになった。

それなら大きさは今まで通りで、値段を上げて欲しいと思うのは私だけだろうか?

ケーキは生クリームがいっぱいなので太ると思い、なるべく和菓子を食べている。でもダイエットしようと思い昼は蕎麦を食べているのに、その後に甘いものを食べたんじゃー。

「金鍔」の「榮太樓総本舗」(日本橋)

\ この記事をシェアする /

コメントはまだありません。

コメントを書く