ブログ閉鎖中の話題(2017年7月20日)

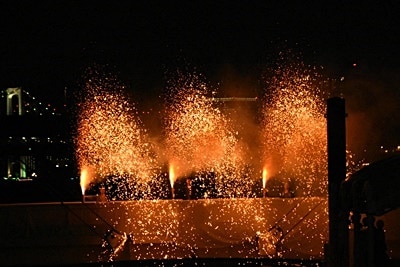

「手筒花火」を見たことがあるだろうか?

これは愛知県豊橋市が発祥のようで、花火を手に持って火を付けるというのだから、かなり危険だが面白そうである。

私はYOUTUBEでは見たことがあるが、現物を見たことが無かった。

ところが我が家の近くの「豊洲ららぽーと」という商業施設で、毎年、この手筒花火をやっている。

手筒花火の会場は元IHI造船所のドックで、現在は遊覧船の船着き場。

手筒花火の会場は元IHI造船所のドックで、現在は遊覧船の船着き場。私は2年前の7月に「豊洲ららぽーと」で行われた手筒花火のイベントが終った後に、そのことを知った。

そこで昨年は手帳に書き留めておいて、是非とも見に行こうと思っていた。

ところが、その頃は忙しかったのか、あるいはボケたからか、気が付いた時は既に花火は終っていた。「今年こそは!」と思い、忘れないように今年の手帳には赤丸を付けて書き留めておいた。

花火の後方にレインボー・ブリッジが見える。

花火の後方にレインボー・ブリッジが見える。昨年は立派なお知らせのHPがあったので、今年のお知らせを注意して見ていた。

ところが、いつまで待ってもお知らせのホームページ(HP)が無い。

そこで主催者の「ららぽーと」にメールで問い合わせたら、「今年もやると思います」となんだか頼りない返信があった。その後、開催日の間近になってHPが完成した。

最初は横向きで火を付ける。火が付いたら、花火を立てる。

最初は横向きで火を付ける。火が付いたら、花火を立てる。手筒花火に付いて調べてみたら、「打ち上げ式ではなく吹き上げ式の花火で、その火柱は大きいものだと10数メートルにもなる。愛知県豊橋市の吉田神社が手筒花火の発祥の地とも、豊川市の進雄神社が発祥の地ともいわれる。豊橋市のある愛知県東三河地方、および静岡県の遠州地方西部で特に盛んである」・・・とあった。

花火師は筒を少し前に傾けているので、実際にはあまり火の粉は降り掛からないのでは?

花火師は筒を少し前に傾けているので、実際にはあまり火の粉は降り掛からないのでは?手筒花火のイベントは午後7時から開始されると知り、場所取りのために5時半に現地に行った。この場所は以前は石川島播磨重工業の造船ドックのあった場所で、今でも進水用のドックが残っていて、現在は定期観光船の船着き場に利用されている。

ドックへ降りる石段が見物席になっている。6時を過ぎたら、観客席は満席となった。午後7時になり豊橋市長の挨拶に続き、和太鼓集団「しおかぜ」の演奏があり、午後7時30分になりやっと手筒花火が始まった。

花火師の足元見えないのが残念。

花火師の足元見えないのが残念。

花火を上げる場所は見物席から50メートルくらい離れている。

そこはドックの歩道橋で橋桁に横断幕が張られているので、肝心の花火師の足元が見えない。予算の関係もあるのか、手筒花火は1度に一発しか上げない。

私はカメラの300ミリのズームで見たのでなんとか花火師の顔が見えたが、観客はドックに降り注ぐ火花と、海風で観客席に吹いて来る火薬の匂いを堪能しただけだった。

花火は20~30秒で燃え尽きて、最後は爆発音と共に吹き上げる。

花火は20~30秒で燃え尽きて、最後は爆発音と共に吹き上げる。

手筒花火は20分くらいで、呆気なく終った。大小20発くらいの吹き上げでは、寂しかった。また花火師の足元が横断幕で見えないので、花火の最後に手筒の後ろから強烈なバックファイアーが出るのが見えないのが残念だった。

本当は、これがこの花火の見せ場なんだそうである。

やはり、なんでも本場で経験しないと駄目と分かったイベントだったが、これを無料で見せてもらったのだから、文句を言える立場じゃない。

小さめの手筒花火3本を手に持ち、同時に点火した。

小さめの手筒花火3本を手に持ち、同時に点火した。(おまけの話)

手筒花火の前に、豊橋の和太鼓集団「しおかぜ」の演奏があった。

団員が20人ほど出て、大小、様々な和太鼓を打ち鳴らす。

非常に迫力があり、場を盛り上げる。

手筒花火の途中でも、打ち上げに合わせて太鼓を叩く。とても良いものを見せてもらった。

花火の始まる前に、ドックの前で和太鼓の演奏があった。

花火の始まる前に、ドックの前で和太鼓の演奏があった。和太鼓には思い出がある。

54年前に私達がニューヨーク世界博覧会の為に渡航した時、日本館では建物の外の池の中に設えた舞台で和太鼓を披露した。その時に太鼓を叩いたのはM子さんだった。

彼女は伊香保温泉の旅館の娘で、その後、塩原温泉の大きな旅館に嫁いだ。

更にその後は市会議員にまでなった。

彼女とはNY時代に、一緒にアチコチに行った思い出がある。

フィナーレ近くになり、また和太鼓の演奏。

フィナーレ近くになり、また和太鼓の演奏。このブログによく登場するばあちゃんも、和太鼓を習っている。

ばあちゃんは趣味が無い。そこで5年前に私の女房と一緒に和太鼓を始めたが、女房は腱鞘炎になって太鼓教室を辞めたが、ばあちゃんは辞めない。

1年に一度の発表会は「私は出たくない」と言って出ない。

教室では我儘いっぱいで、先生も困っている。でも、ばあちゃんは「先生がいい男なのよ」と言って、それを楽しみに5年も通っている。

だからいつまで経っても上手にならない。でも、ばあちゃんは満足している。

和太鼓と手筒花火の競演は1時間で終った。

和太鼓と手筒花火の競演は1時間で終った。

\ この記事をシェアする /

コメントはまだありません。

コメントを書く